コロナ禍において感染症予防のために在宅勤務が推奨され始め、一気に在宅勤務が普及しました。ただし、自分のパソコンを業務に使用することはセキュリティ面でも問題があると考えている企業が行った方法が、リモートデスクトップです。

社内ネットワークからしか接続を許可していない環境でもリモートデスクトップが全て解決してくれるということです。今回は、そんなリモートデスクトップについてご紹介していきます。

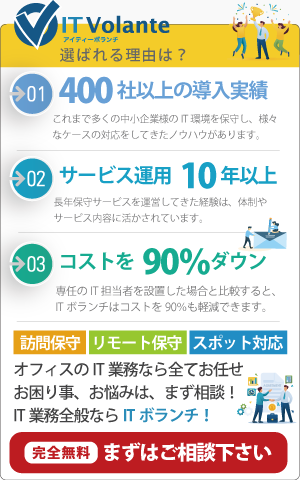

□■□■IT関連の問題解決や、コスト削減の方法について、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひITボランチにご相談ください。無料でのご相談はこちらから□■□■

Contents

リモートデスクトップサービス(RDS)とは?

まずはリモートデスクトップとは一体なんなのかを知りましょう。

リモートデスクトップとは、ユーザが手元のデバイス(PCやスマートフォンなど)からインターネットを介して別のパソコンやファイルにアクセスできるというものです。

一般的に、手元で操作するパソコンを「クライアント端末」と呼び、会社に置いてあるパソコンを「ホスト端末」と呼びます。

また、リモートデスクトップを行うにあたり、専用のアプリケーションが必要です。

この専用アプリケーションを使用することで、インターネット経由で離れた場所のパソコンを使用できるようになるのです。

リモートデスクトップサービス(RDS)と仮想デスクトップ(VDI)の違い

リモートデスクトップと仮想デスクトップについて混同してしまうケースが多いため、こちらの違いをご紹介していきます。

リモートデスクトップは基本的に、物理的に存在するパソコンやサーバへアクセスする際に使用します。

それに対して仮想デスクトップは、一つのサーバに仮想的なデスクトップを構築し、そこにアクセスする技術です。

仮想デスクトップはいくつかの独立したデスクトップを構築していますので、個別環境で作業を行うことに適しています。

逆にリモートデスクトップとなると、IPアドレスとパスワードを知っている人間が複数名存在すれば、同時接続して作業を行うことが可能となるのです。

リモートデスクトップサービス(RDS)の活用方法

次に、リモートデスクトップの活用方法をご紹介していきます。

使用方法はいくつかありますが、どのような時に使用するのかを知らなければ宝の持ち腐れです。

活用方法を知り、リモートデスクトップを最大限有効に使用しましょう。

リモートワーク・在宅勤務

まず初めてリモートワーク・在宅勤務です。

社内ネットワークからしか許可できない環境であっても、社内ネットワークに接続してあるパソコンにアクセスしてリモートデスクトップを活用することで、家にいても会社にいるのと同等の業務が実現できます。

常時接続が必要でない場合に特におすすめできる存在です。

サポートやトラブルシューティング

トラブルが起こった際や操作方法がわからずにサポートが必要な場合、技術者がリモートデスクトップを使用して操作することも可能となります。

従来であれば電話口で説明したりチャットツールに画像を貼り付けながらサポートを行ったり、現地に行ってトラブルシューティングを行うことが多くありました。

しかし、リモートデスクトップを使用することでトラブルの抱えた機器にアクセスし、遠隔から操作できるので効率が飛躍的に上がります。

フレキシブルなデータ利用

仕事で取り扱うデータは社外秘だと思います。

一昔前のように、家にデータを持ち帰って仕事をしようとしても、今はセキュリティインシデントとなります。

しかし、リモートデスクトップであればクライアント端末には機密情報のデータが入っていないので、問題なく家でも作業ができます。

また、プレゼンなどで使用する資料も会社に置いてあるパソコンでアクセスすることで、社外に資料を持ち出すことなく利用することが可能となります。

リモートデスクトップサービス(RDS)のメリット

リモートデスクトップの利用方法はわかったものの、そのメリットについては案外気づかない方も多いです。

そこで、なぜリモートデスクトップが利用されるのか、そのメリットをご紹介していきます。

場所を問わずに業務を行うことができる

まずは在宅勤務が代表的な例であるように、場所を問わずに業務が可能となります。

通勤時間の短縮はもちろんのことですが、それ以外にも災害時にも役立ちます。

大地震後などは電力やネットワークが寸断されてしまいますし、会社のパソコンも無事である保証はないので難しいですが、大雨や大雪、台風などで公共交通機関が止まってしまっても業務は止まりません。

近年、気象状況が悪くなると予想される際には、在宅勤務を推奨し出社させないことにより、社員の安全を守る企業も増えています。

導入や設定が比較的簡単

先ほどご紹介した仮想デスクトップと比較した場合、導入や設定が比較的簡単です。

パソコンは社内ネットワークに接続しておくだけで、IPアドレスを固定にさえしておけばいつでもアクセス可能です。

専用アプリケーションによってはサーバを構築しなければならないものもありますが、そうでない場合は非常に簡単に導入が可能となるのです。

個々のデバイスを管理せずすむ

共用パソコンへ社内からアクセスした場合、ホスト端末のみを管理すればよくなるのでアプリケーションのアップデート管理などの手間が削減されます。

多くの場合、アプリケーション管理で手を焼く社内システム部がいるため、手間を削減できるという点においては非常に有効だと言えます。

費用を抑えられる

新たにサーバを構築しない限り、既存の環境で作業が可能となるため費用を抑えることが可能となります。

どのような環境でリモートデスクトップを実現するのかにもよりますが、コストカットに一役買ってくれることは間違いありません。

一人一人個別にパソコンを用意しなくても良い場合は、端末に対する費用も抑えることが可能となるため魅力的だと言えます。

リモートデスクトップサービス(RDS)のデメリット

次に、リモートデスクトップのデメリットについてご紹介していきます。

何も知らずに導入してしまうと、デメリットで痛い目を見てしまいますので、弱点をしっかり押さえて有益なリモートデスクトップ活用を実現させましょう。

ネットワーク性能に依存する

そもそもリモートデスクトップはネットワークがなければ実現することができない技術です。

そのため、ネットワーク障害や回線が逼迫してしまうと作業ができないケースもあります。

出社していれば手元のファイルで作業できたのに・・・・という場合もあるため、ネットワークに何かしらの問題が出た際に、どのような対策を行っていくのかは事前に決めておく必要があります。

セキュリティリスクを伴う場合がある

どこからでも接続できるといったメリットはありますが、逆に言えばそれが脅威となるケースもあります。

しっかりとVPNなどでアクセスできる人物を特定できるようにしておかなければ、攻撃者がシステムへ侵入してしまうケースもあります。

また、カフェなどで仕事を行うことは禁止したほうが良いでしょう。

パソコンの画面が丸見えの状態で仕事をしていると、他人に見られて重要な社内秘情報が漏洩してしまうというケースもよくあります。

ハードウェア要件を満たす必要がある

リモートデスクトップを利用するためには、パソコンスペックの要件を満たす必要があります。

特にクライアント端末においては、キーボードや外付けメモリの制限がある場合もありますので、作業を行う際に操作性が低下してしまう可能性があります。

事前に確認してから導入するようにしましょう。

代表的なリモートデスクトップ製品

リモートデスクトップを導入しようと決定しても、どのアプリケーションを使用すれば良いのか迷ってしまいます。

そこで、代表的なリモートデスクトップ製品をご紹介していきますので、まずはこちらから比較していくことが一番の近道です。

Windowsリモートデスクトップ

Microsoft社が提供するWindowsデスクトップであり、Windowsが導入されているパソコンやサーバには標準搭載されています。

クライアント端末はiOSやAndroid、LinuxやMacなども対応しているため、幅広く手間もかからず使用することが可能です。

注意点はホスト端末として使用する場合、Windows Home版は使用できないということに注意しましょう。

Chromeリモートデスクトップ

インターネットブラウザのChromeの拡張機能であるChromeリモートデスクトップは、Googleアカウントがあれば無料で使用することが可能です。

ホスト端末はWindows、Mac、Linux、Chromebookが対応しており、クライアント端末もiOSやAndroid、もちろんWindowsやMacなど幅広く対応しています。

無償で利用できる点と、幅広い対応端末であることが大きな強みです。

VeamViewerデスクトップ

TeamViewerジャパン社の提供するリモートデスクトップ製品です。法人利用の場合は有償ですが、個人利用の場合は無償で利用が可能です。

Chromeリモートデスクトップと同様に、ホスト端末・クライアント端末ともに豊富なOSに対応しています(ホスト端末はWindowsOS、Mac、Linux、Chromebookに対応、クライアント端末は加えてiOSやAndroidにも対応)。

通常、リモートデスクトップでは、クライアント端末からの接続中はホスト端末の画面はログオフ状態となりますが、TeamViewerでは、ホスト端末の画面が全て表示された状態となります。

クライアント端末からリモート操作中もホスト端末には作業中の画面が表示されますので、ユーザサポートやリモート研修で操作を見せながら説明を行ったり、複数人での操作チェックに利用したり、といった使い方ができるのが特徴です。

リモートデスクトップを安全に利用するためのポイント

セキュリティ面での不安が最も高いリモートデスクトップです。

情報漏洩などが起こると企業にとっての損失は大きく、絶対に避けて通りたいポイントだと思います。

そこで、リモートデスクトップを安全に利用するために、まずは最低限行いたいポイントをご紹介していきます。

セキュアな接続を使用する

既存のまま使用すれば誰でも簡単に社内環境にアクセスできてしまうのがリモートデスクトップの怖い点です。

VPNを利用する等、社内の人間以外がアクセスできない環境を構築しておくことは最低限必要となります。

VPNの設定は基本知識が必要となり、リモートデスクトップを行うための許可権限を与える等の手間も必要となりますが、誰でも簡単にアクセスできる環境は家に鍵もかけずに大金を置いておくようなものです。

必ず実施するようにしましょう。

強力なパスワードを使用する

近年パスワードはこまめに変更するのではなく、複雑なパスワードを設定し、さらに使い回しを行わないというのが推奨されています。

推測されやすいパスワードや短いパスワードを避け、なるべく複雑なものを設定しましょう。

また、近年2段階認証等も普及してきていることから、ワンタイムパスワードやプッシュ認証などを利用し、突破されない入り口を構築しましょう。

アップデートとパッチの適用

JPCERTなどの情報をチェックし、現在使用しているアプリケーションや機器に脆弱性情報がないかを確認していくことは重要です。

アップデートや脆弱性に対するパッチを当てることは、セキュリティにおいて基本となります。

なるべく早くに対応することが望ましいです。

ゴールデンウイークや年末年始など、長期休み直前に脆弱性情報が出て、対応を休み明けに計画していたところ攻撃者に侵入されたケースもあります。

そのため、アップデートやパッチの適用には敏感に対応しましょう。

リモートデスクトップで手軽にリモート環境を導入しよう

適切なセキュリティ対策と運用方法を取り入れることで、リモートデスクトップを安全かつ効果的に導入してみましょう。

しかし、何が適切なのか、何かあった際にどう対応して良いのかなど、なかなか見えにくい点がアルタ思います。

そのような不明点があればサポートはプロにお任せください。