この記事では、情シスの業務としても代表的なシステム保守とシステム運用の違いなど、システム保守運用に関する内容を解説していきます。

また、外部に委託する際の便利な知識もまとめましたので、システム保守管理の改善をはかりたい企業におすすめの内容です。

□■□■IT関連の問題解決や、コスト削減の方法について、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひITボランチにご相談ください。無料でのご相談はこちらから□■□■

Contents

システム保守、システム運用の違いとは?

「システム運用」と「システム保守」は、よく混同されがちですが、それぞれ異なる役割を担っています。

ここでは、その違いや特徴について確認していきましょう。

システム保守はトラブルが起きたときの対応

システム保守は、主にトラブル発生後に行う業務です。

例えば、システム障害が発生した場合やソフトウェアに欠陥が見つかったとき、その原因を特定し修正するのがシステム保守の役割です。このため、問題が発生してから迅速に対応できるスキルが求められ、マニュアル化が難しい業務となります。

システム運用はシステムを止めないための対応

システム運用は、システムが正常に稼働し続けるように、日々の業務を通して安定性を保ちます。

例えば、ソフトウェアのバージョンアップや、定期的なシステムの監視、パフォーマンスの調整などです。

事前に行う対応が多く、ルーチン化されているため、マニュアルに基づいて進めることが比較的容易です。

システム保守の種類

ここでは、システム保守の種類について解説します。

システム保守業務は、大きく「ソフトウェア保守」と「ハードウェア保守」に分けられ、システムが安定して稼働し続けるために欠かせない重要な作業です。

ソフトウェア保守

ソフトウェア保守では、バグの修正やパッチの適用、機能の追加などが行われます。

例えば、アプリケーションやOSにおける不具合の修正、通信障害の原因究明や復旧作業などです。

また、ソフトウェア保守は単に問題を解決するだけでなく、機能の改良や追加も含まれ、システムの可用性を高める役割も果たします。

ソフトウェア保守は、大きく以下の4つに分類されます。

・「是正保守」…システム運用中に発生した問題を解決するための保守です。

・「予防保守」… システム障害を未然に防ぐため、潜在的な問題を発見し、修正する保守です。

・「完全化保守」…システムの性能や保守性を向上させるための改良を行う保守です。

・「適応保守」… システムの利用環境や要件の変更に応じて修正や機能追加を行う保守です。

ソフトウェア保守は、システムの安定運用にとって非常に重要な役割を果たし、システムの信頼性を保つために欠かせません。

ハードウェア保守

ハードウェア保守では、サーバーやネットワーク機器といった物理的な機器のメンテナンスを行います。

例えば、故障したハードディスクやメモリの交換、ネットワーク機器のトラブル時の修理や定期的な点検などが当てはまります。

これらの作業は主に物理的な問題の解決を目的としており、機器の安定稼働を支える重要な役割を担っています。

ハードウェア保守の多くは、発生した問題を解決する「是正保守」が中心となりますが、予防的な対応や性能向上のための作業も含まれることがあります。

故障のリスクが高い部品を事前に交換する「予防保守」や、システムの性能を向上させるためにCPUやメモリをアップグレードする「完全化保守」、利用環境の変化に応じて新しい機器を導入する「適応保守」などです。

ハードウェアの健全な稼働を保つためには、定期的な点検や予防的なメンテナンスも欠かせません。

システム運用の業務内容

システム運用はシステムを常に安定して稼働させるため、システム監視、バージョンアップ、セキュリティ対応などを行う業務です。

これらの作業を適切に行うことで、システムのパフォーマンスやセキュリティを維持し、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

システム監視

システム監視は、システム運用の中でも非常に重要な業務です。

専用の監視ツールを使用して、サーバやネットワーク機器、アプリケーションの稼働状況を常に確認し、異常が発生した場合には即座にアラートを発行します。

これにより、障害の拡大を防ぎ、システムの安定稼働を維持することが可能です。

また、ツールを用いることで、システムのパフォーマンスデータを分析し、将来の障害リスクを予測することもできます。

バージョンアップ、セキュリティ対応

システム運用のもう一つの重要な業務として、OSやソフトウェアのバージョンアップ、そしてセキュリティパッチの適用が挙げられます。

OSやソフトウェアは、定期的にバージョンアップが行われ、新しい機能の追加や既知の問題の修正が行われます。

これに対応することで、システムを最新の状態に保ち、安定性やパフォーマンスを向上させることができます。

また、セキュリティ対策として、脆弱性に対するセキュリティパッチの適用は欠かせません。

サイバー攻撃や不正アクセスなどのリスクを軽減するため、定期的にセキュリティパッチを適用し、システムを安全に保つことが必要です。

システム保守運用を外部委託するメリット

システム保守運用は企業にとって重要な業務ですが、人的リソースやスキルの問題で、すべてを社内で対応することが難しい場合があります。

その解決策として、外部の専門業者に委託することも有効な手段です。

ここでは、システム運用保守を外部委託するメリットを紹介します。

システムの安全性が向上する

外部委託の大きな利点は、安全性の向上です。

専門業者は最新のセキュリティ対策を熟知しており、サイバー攻撃や不正アクセスに迅速に対応できます。

また、複数の企業を担当しているため、広範な知識を活かして問題を早期に発見し、対処することが可能です。

高水準の技術を取り入れられる

専門業者は最新の技術やノウハウを常にアップデートしています。

これにより、クラウド技術やAIなど最先端の技術を活用したシステム運用が可能になり、システムの効率やパフォーマンスが向上します。技術革新のスピードに対応するためにも、外部委託は有効です。

人材教育などのコストがかからない

外部委託により、社内で人材育成にかかる時間やコストを削減できます。

専門業者には既に高いスキルを持つスタッフが揃っており、即座に質の高いサービスを受けることが可能です。

システム保守運用を外部委託するデメリット

システム保守運用を外部に委託することには多くのメリットがありますが、デメリットも考慮する必要があります。

外部委託を行う前に、これらのリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。

保守運用のノウハウを蓄積できない

外部委託を行うと、自社内での保守運用に関するノウハウが蓄積されにくくなります。

特に、システムの詳細な技術的な知識やトラブル対応のスキルは、外部業者に依存することになり、緊急時に自社での対応が難しくなる可能性があります。

長期的には、内部の技術力低下を招くことがあるということを理解しておきましょう。

情報漏洩などのセキュリティリスク

外部業者にシステム保守運用を委託すると、情報漏洩などのセキュリティリスクが高まる可能性があります。

外部業者がシステムにアクセスすることで、機密情報が漏れる危険性が生じるため、契約を明確にし、定期的なセキュリティチェックを行うことが重要です。

また、外部業者の信頼性やセキュリティ対策の水準を事前に確認し、リスクを最小限に抑える努力が必要です。

システム保守運用の費用

システム保守運用費は導入コストの15%が目安

システム保守にかかる費用はシステムの規模や導入している機器の内容などによって変動するため、一概には言えません。

一般的には、システムの導入(システム構築および開発作業)に要したコストの15%程度が年間にかかるシステム保守費用(ソフトウェア保守とハードウェア保守あわせて)の目安とされています。

システム保守運用コストの妥当性

システム保守費用の妥当性を判断するために、下記のような指標が存在しています。

即答率

問い合わせに対し、どのくらいの速さで回答してもらえたかがわかる指標が即答率です。

・即答数÷問い合わせ数

にて算出し、問い合わせサポート対応にかかっている費用を比較して、金額に見合っているかどうか判断します。

引受率

全体の問い合わせ件数の中で、 自社もしくはアウトソーシング先で対応を引き受けた割合を算出します。

・引受件数÷相談件数

乖離が大きい場合、保守作業のスキルが低いことが考えられますので、自社作業の場合は適切な教育・研修を受けさせる、アウトソーシング先の場合は改善依頼したり、他のアウトソーシング先に切り替えるなどの対応が考えられます。

保守時間達成率

事前に見積られた作業時間と実績時間の乖離を算出します。

・実績時間÷見積もり時間

この割合が低い場合も、保守作業のスキルが低いことが考えられます。業務を行っている担当が自社の場合はシステム担当者のスキルアップ、アウトソーシング先の場合は改善依頼や委託先の変更の検討が必要になるでしょう。

納期達成率

納期が守られた件数を算出します。

・納期達成件数÷引受件数

この割合が低い場合も、スキルが低いことが考えられます。ハードウェア保守の場合は、保守部品の調達ルートに問題がある可能性もあります。

自社・アウトソーシングに関わらず、担当者のスキルもしくは保守部品の調達ルートが適切かを確認する必要があるでしょう。

システム保守運用の外部委託が向いている企業

中小企業では、社内のスタッフが本来の業務とシステム保守業務を兼務という形で担っているケースが多くみられます。

ただ、兼務する担当者にとって、その業務負担は大きいものです。

例えば、障害発生時は休日や夜間などを問わず対応をせざるを得ませんし、保守業務は作業発生タイミングや作業量が予見できないケースも多々あります。

ここでは、システム保守運用を外部委託するのが向いている企業について確認してみましょう。

情シスを総務などが兼務している企業

システム保守は問題が発生した事後に対応する業務です。

そのため、緊急度の高い対応が必要なケースが多く、適切な対応が求められますので、高いスキルも必要になります。

しかし、高いスキルを持つ人材を常に確保しておくことは、規模の小さな企業には難しいと考えられます。

システムの障害や故障はいつ発生するわかりません。

そのための人員を常に確保・待機しておくには多大な費用がかかるため、やむを得ないことなのかもしれません。

そのような企業にとっては、システム保守業務のアウトソーシングは最適だといえます。

専門知識を持つ人材がいない企業

システムについて深い知識を持たずに保守をしている企業も多くあります。

また、専門的な知識を有している人材がいない場合の多くは、障害発生時などの即時対応が必要な場合でも各ベンダーとのやりとりなどで、解決するまでに時間が多くかかったりする可能性が高いです。

専門知識を補完するための手段を確保しておくか、保守業務自体をアウトソーシングすることを検討されたほうがいいでしょう。

システム保守運用の外部委託先の選び方

現在では、様々なシステム保守会社が存在しています。

下記のようなポイントを中心にサービス選定をしてみると、比較しやすいでしょう。

自社に適したアウトソーシング企業を見つけることが、最も重要なポイントといえます。

費用感が自社と合っているか

実際に予算として確保できる費用感が外注先の見積と乖離がないのか注意が必要です。

アウトソーシングしたい業務内容を伝えるだけではなく、予算感についても伝えておくとスムーズに見積もりをしてもらえるはずです。

もし、見積もり前に費用感に大きな乖離がありそうなら、そのベンダーは自社に適していいないと考えられます。

対応スピードが自社と合っているか

依頼したい業務に対しての対応スピードが、自社で求めているスピード感と合っているかは重要です。

依頼したい業務内容を詳しく伝えているのにも関わらず、レスポンスタイムの設定が納得できるものではない場合は、自社に適したベンダーではない可能性が高いです。

コミュニケーションがスムーズにとれそうか

システム保守をアウトソーシングするにあたり、コミュニケーションが円滑にとれるかは重要なポイントです。

障害発生時、トラブル発生時に円滑にコミュニケーションが取れないと、対応もそれだけ遅れてしまいます。

意思の疎通がスムーズか、担当者と何度もやりとりを繰り返し、契約前に判断できるようにしましょう。

・ITボランチの導入事例をご紹介いたします 福祉施設N者様の導入事例はこちら

対応実績があるか

システム保守はハードウェア保守、ソフトウェア保守というくくりだけではなく、それぞれ細分化されます。

依頼する業務範囲を得意としているか、豊富な対応実績があるかということは、選定ための重要な判断基準です。

もし、対応実績がない場合は、どのような対処方法を考えているかを明確に提示してもらうようにしましょう。

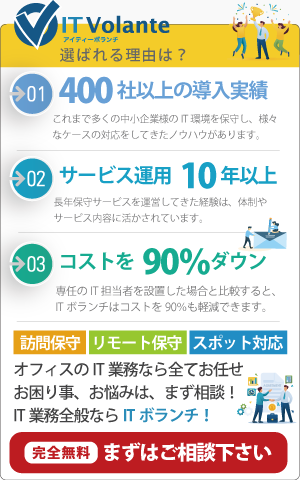

システム保守運用でお悩みなら、ITボランチまで

システム保守にかかる費用を最適化し、効果的な削減ポイントを見つけることは、組織にとって重要な課題です。

システム保守業務は、比較的難易度が高く、誰でもできるものではありません。

適切なアウトソーシング先を検討しながら、システム保守の戦略を見直し、効果的に費用を削減していきましょう。

システム保守を含めた社内のIT業務のことなら、経験豊富なIT保守業務の専門サービス「ITボランチ」にお任せください。

初回相談は完全無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。