企業経営において、ITの活用はもはや欠かせない要素となりました。

業務システム、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、DX(デジタルトランスフォーメーション)など、これらを支えるのが「情報システム部門(情シス)」です。

しかし中小企業では、「情シスをひとりで担当している」「他業務と兼務している」「専任者が存在しない」といったケースが少なくありません。

その結果、トラブル対応が後手に回ったり、セキュリティリスクが見過ごされたり、見えないところで大きなリスクが潜んでいる状態にあります。

本記事では、中小企業における情シスの役割と重要性、情シスがひとりしかいない場合のリスク、そして経営層として取るべき対策について詳しく解説します。

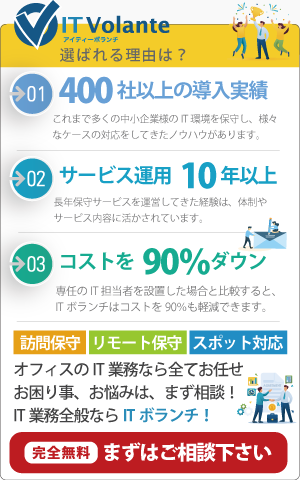

□■□■IT業務のお悩みやお困りごと、コスト削減をお考えなら、解決手段があるはず!まずはITボランチへご相談(無料)ください。お問い合わせはこちらから□■□■

Contents

情シスの役割と必要性

情シスとは「情報システム部門(InformationSystemsDepartment)」の略で、企業のIT環境を支える中核的な存在です。

パソコンやネットワーク機器の設定・管理、業務システムの運用、セキュリティ対策、ヘルプデスク対応など、業務は多岐にわたります。

ITがビジネスの基盤となった今、情シスは「裏方」ではなく、企業の成長戦略を支える「戦略的パートナー」と言っても過言ではありません。

情シスを取り巻く環境

企業のデジタル化やIT化が進む中で、情シスの役割は拡大しています。

クラウドサービスの導入、テレワーク環境の整備、情報漏えい防止、サイバー攻撃対策など、情シスの守備範囲は年々広がっています。一方で、中小企業ではIT人材の不足や、経営層の理解不足といった課題も深刻です。

「とりあえず動いているから大丈夫」「トラブルが起きたらその時考えよう」という姿勢では、予期せぬ障害や情報漏えいが起きた際に、事業継続が危うくなる可能性もあります。

なぜ中小企業の情シスはひとりなのか?

多くの中小企業では、情シス担当者がひとり、もしくは他部署との兼任で運用されています。

その背景には、経営層の意識や人材市場の構造的な課題があります。

経営層に情シスの重要性が理解されない

中小企業では「ITはコスト」「情シスはサポート業務」という認識が根強く残っています。

経営層がIT活用の価値を十分に理解できていないため、情シスの業務量や重要性が軽視されがちです。

しかし、ITは単なる経費ではなく、業務効率化や売上拡大、リスク低減などを実現する“投資”です。

経営層がこの視点を持たない限り、情シス担当者が膨大な業務を抱え続けるだけでなく、ITリスクも高まることになります。

IT人材不足で確保や育成が難しい

IT業界全体で人材不足が深刻化しており、特に中小企業では採用競争に勝つのが難しい状況です。

また、「スキルを磨いてもキャリアパスが見えない」「最新技術に触れにくい」といった理由で、優秀な人材ほど中小企業を敬遠する傾向があります。

結果として、ITスキルを持つ人材が確保できず、また業務過多が続くことで新しく人材を育てるのも難しくなっていきます。

現状は問題がないように見えてしまう

「特にトラブルもないし、とりあえず今の体制でよい」と考える経営層も多いでしょう。

しかし、それは“見えていないだけ”のことがほとんどです。

例えば、バックアップが正しく動作していない、セキュリティ更新が滞っている、個人依存の設定が多いなど、こうした“潜在的なリスク”が蓄積されているケースは少なくありません。

問題が表面化したときには、既に取り返しのつかない状況になっていることもあります。

クラウド活用で情シス不要の誤認

「クラウドを導入すれば情シスは不要」という誤った認識も、中小企業ではよく見られます。

しかしクラウドサービスは、導入しただけで安全・便利になるものではありません。

アカウント管理、アクセス制御、バックアップ、セキュリティ設定など、運用の設計と管理が欠かせません。クラウド化が進むほど、むしろ情シスの管理スキルと統制力がより重要になるのです。

中小企業の情シスがひとりのリスク

情シス担当者がひとりで全てを担っている状況は、多くのリスクが伴います。

業務過多や属人化のリスク

情シスの業務は、パソコンの設定、アカウント管理、システム導入支援、トラブル対応、セキュリティ監視など多岐にわたります。

これを1人で対応すれば当然、業務過多になります。

さらに、担当者しか分からない設定や手順が増えることで「属人化」が進み、担当者が退職・休職した際に業務が完全に止まってしまうリスクもあります。

緊急時の対応が困難

システム障害やサイバー攻撃など、ITのトラブルは突然発生します。

緊急時には即時対応が求められますが、1人では限界があります。

障害の影響が全社に及べば、業務停止や顧客対応の遅延など、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。

セキュリティ対策やDX対応の限界

近年、セキュリティリスクは高度化・多様化しています。

また、DX推進ではデータ活用やシステム連携など、高度な知識が求められます。

情シスがひとりしかいない状況では、日常業務に追われて新しい技術や脅威に対応しきれないことが多く、結果として企業のIT力が停滞してしまうのです。

中小企業の情シスが抱える課題と対策

課題を解消するためには、経営層の理解を前提に、体制と業務の見直しを進める必要があります。

定常業務の効率化や自動化

まずは、情シスの業務を整理し、定常的な作業を効率化しましょう。

アカウント管理やバックアップなどはツール化・自動化が可能です。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やVBAなどのツールを導入することで、担当者の負担を軽減できます。

外部ベンダーとの連携と業務分散

すべてを自社でまかなう必要はありません。

セキュリティ監視やシステム保守などは、外部ベンダーと契約し、業務を分担する方法が有効です。

専門スキルを持つパートナーを活用することで、社内のセキュリティ対策やIT活用を強化できます。また、情シス担当者はより戦略的な業務に取り組むことができます。

業務実績の記録や報告

情シス担当者が行っている業務を「見える化」することも重要です。

社内の問い合わせ対応、トラブル解決、改善提案などを記録し、定期的に経営層へ報告することで、実際の負荷や成果を客観的に伝えられます。

これにより、人員増強や予算確保の根拠を示す資料にもなります。

経営層の理解と支援

情シスが健全に機能するには、経営層の理解と支援が欠かせません。

IT投資の目的を「業務効率化」や「リスク削減」として明確にし、経営戦略の一部として位置づけましょう。

また、セキュリティリスクや復旧コストを具体的に示すことで、危機意識を高められます。

従業員のITリテラシー強化

社内全体のITリテラシーが向上すれば、情シスの負担は大きく軽減されます。

基本的なセキュリティ意識やツールの使い方を教育し、従業員自身がトラブルを予防・解決できる環境を整えることが重要です。

情シス業務の外注で注意すべき点

外部に丸投げせず自社でコントロールする

外注先にすべてを任せてしまうと、トラブル発生時に自社で状況を把握できない危険があります。

契約範囲を明確にし、責任分担を定義した上で、最終的なコントロールは自社が持つことが大切です。

社内にノウハウが蓄積されるようにする

外部パートナーに任せる場合でも、実施内容や設定情報を社内で共有し、ナレッジとして蓄積する仕組みを整えましょう。

これにより、担当者が変わっても安定した運用を継続できます。

まとめ:中小企業の情シスは経営者の理解が最も重要

中小企業の情シス担当者は、限られた人員と予算の中で企業のIT基盤を支えています。

その負担は見えにくく、経営層が実態を把握できていないことも多いでしょう。

しかし、ITは今や経営の中核です。

セキュリティ対策、業務効率化、DX推進など、すべての基盤に情シスの存在があります。経営者が情シスの重要性を正しく理解し、体制の強化・予算の確保を進めることが、企業の安定と成長を支える第一歩です。

情シスを“コストセンター”から“価値を生むパートナー”へ、その意識改革こそが、これからの中小企業経営に求められています。